2009-12-31 Thu.

Mr. オ暮レ

2009-12-31

2009年、TBSを見ている時間が相対的にずいぶん増えた。

逆に、テレビ朝日を見る時間が減った。

TBSのいくつかのドラマが面白かったのも理由の1つだが、TBSの報道を見る時間も確かに増えた。

下世話で品のない報道映像作りは、どの局よりもTBSが1番だったと思う。

好奇心に負けて、刺激的な映像をついつい求めてしまった。

でも、こういう役割もTVはもうすぐ果たせなくなるのだろう。

ああいう映像は、お金があったから作ることができていたのだ。

僕はもうお金を出してまでそういう映像を作ってもらいたいとは思わない。

無料でも見なくなるかもしれない。

賛同や協力が得られないのなら、戦線を縮小するかどうかの検討が必要になるだろう。

地上波とは疎遠になった一方で、BSの視聴時間が圧倒的に増え、いわゆる教養番組を見る時間がかなり増加した。

どうやら、フィクションやバラエティでは物足りなくなったみたいだ。

特に、お笑い番組を見て何かを発見することが少なくなった。

これは間違いなく、加齢のせいだ。

そういう1年を経験して、ショーに必要な要素は、発見と確認ではないかな、と思い当たった。

2009年に始まったうち最も楽しめた番組は、「ITホワイトボックス」、「空から日本を見てみよう」、「バナナ炎」。

一方で、見る習慣を辞めた番組はかなりある。

印象に残ったニュースは何だっただろう、と思い、手帳、日誌、日記、使い道のないスクラップの山、西川美和監督に倣って作った悪口帳、閻魔帳、黙示録を見返してみた結果、

- MINMIが戦略を明らかに変更。

- 内田裕也が事業仕分けの現場に登場。

- 江畑謙介氏、死去。

ぐらいが候補に残った。

が、年末ぎりぎりになって今年最大のニュース、すなわち「桜井幸子が引退する」という話が飛び込んできた。

「やるやら」のDVDが出たばかりだったので、大変残念である(発表時期を調整したのかもしれない)。

お疲れ様でした。

ここ数年悪化していた不眠症が多少軽減した気がするのが、今年の数少ない収穫の1つ。

この年末は、毎年買い続けていた「ザ・テレビジョン」すら買ってない(実は忘れてた)。

下手したら、今年は「紅白歌合戦」も見ないかも…。

2009-12-30 Wed.

聴いた音楽2009

2009-12-30

2009年に印象に残っているアーティストを検討したが、いきものがかり、Cymbals、クラムボン、徳永英明、大滝詠一、という時代錯誤も甚だしい結果になってしまった。

「今?」と言われても、ぐうの音も出ない。

J-POPについては、年齢を無駄に重ねた僕にこの先新しい興味が生まれるのだろうか、という不安がある。

毎週、「JAPAN COUNTDOWN」と「流派-R」を見て、新しいものを取り入れる姿勢を見せているつもりなんだけど。

その他の感想は、こちらで。

なお、1990年代後半なら、このあとに「深夜ドラマ編」が続くのだろうが、2009年は全く見ていないので、どうにも書きようがない。

強いて言えば、「深夜食堂」を1回だけ見て辞めた。

ドラマについては、「名探偵モンク」が2009年の最大の収穫だ。

毎日深夜に見ていたので、これを「深夜ドラマ」としてもいいかもしれない。

2009-12-29 Tue.

読んだ本2009

2009-12-29

2009年の5冊には、「のぼせもんやけん」、「赤い手」、「放蕩記」、「ひと月15万字書く私の方法」、「太陽の塔」を挙げる。

年始に小松政夫の「わたしが子どもだったころ」を見て以来、この1年はずっと小松政夫に注目してきた。

「博多屋台 こまっちゃん」というNHKのラジオ番組まで聞き始めた。

でも、「アルフ」までは見ていない(と言っても、昔に見た)。

「のぼせもんやけん」には人の優しさが描かれていると思う。

これも彼の人徳だろう。

それにしても、馴染みの飲み屋に行きたい。

ナイナイの「オールナイトニッポン」リスナーとしては、長年楽ませてくれた板東英二がここにきてまた再起をかけようとしているのは喜ばしい。

何故彼があんなに明るくて、自慢屋で、山師で、働き者で、成功を続け、人気があり、ゆで卵が好きなのか、「赤い手」を読み、そう軽々しくは語れないことがわかった。

なお、「のぼせもんやけん」、「赤い手」は事実に基づいたフィクションなので、その辺りは彼らのサービス精神も考慮しなければならないのだろう。

「放蕩記」は佐藤正午入門の書としては薦められない。

これを始まりにしてしまっては、その後に続くほどの心のつかまれ方をされることはないと思うからだ。

読んだ感想は、根源の欲求に気付くことはとても重要だけど、かなり難しい。

お金を使わないと見えないものがあるのかも知れない。

「ひと月15万字書く私の方法」はかなり参考になる。

時間と自分をかけなくていい仕事は、ITを活用して、素早く片づけてしまえばいいのだ。

まさに、文化的雪かき。

抱えている仕事、そんなに重要じゃないよ。

「太陽の塔」を読み、彼の作品を読むことでしばらく生き延びることができることを確信した。

書かれてあることは本当にすべてネタであってほしい。

その他の感想は、こちらで。

それにしても、再読を含めて今年は村上春樹の小説を1冊も読まなかった。

あいかわらず、時代の流れに乗れない。

2009-12-28 Mon.

見た映画2009

2009-12-28

2009年の年末は、事情があって帰省しないことになった。

帰ったところで、僕の居場所はないのだ。

2003年以来の小倉で過ごさない年末。

暇なので、2009年に見た映画や聴いた音楽、読んだ本を振り返ることにした。

1990年代後半には、こうやってその年に鑑賞した作品を振り返ったものだ。

ただ、あまりにも後ろ向きな作業なので、しばらくやっていなかった。

2009年、その恒例行事を復活することにした。

記憶を反芻をしないと、何の映画を見たのかなどをすっかり忘れ、ただ時間を浪費したという記憶しか残らないからだ。

実際、ここ10年に見た映画で、印象に残っているものを1つも思い出せない。

2009年の5本を挙げるとしたら、「ノーバディーズ・フール」、「SMOKE」、「鍵がない」、「グッドフェローズ」、「かもめ食堂」。

「ノーバディーズ・フール」で、ジョークが人生を豊かにすることを知った。

金がなくても、地位や職がなくても、家族とうまくいっていなくても、ジョークを言い合える仲間がいればやり過ごせる。

仲間がいなければ、ウェブで適当なことを言っていればいい。

ただし、誰か聞いていることを期待しないことが重要。

「SMOKE」は、雰囲気が特に気に入った。

登場人物の1人1人に、普段は表出しない個性をもたせているところが、リアル。

そういえば、以前仕事で一緒になった40代の男性が、「趣味はパン作り」と言いだし、すごく驚いたことがある。

それに似ている。

「羊たちの沈黙」シリーズが好きだ。

そういう僕が、「鍵がない」のような映画を気にしてしまうのが、よくわからない。

どこかに共通点があるのだろうか。

どんなありふれたストーリーからでも作品は作れる気がした。

向こうには「グッドフェローズ」という映画がずいぶん前からあるのに、こっちでは相変わらずドンパチやっている映画が多い。

ギャングの実態を描けない理由でもあるのだろうか。

早速小倉で検証しよう。

松居直美の息子は「かもめ食堂」が大好きである、と聞いたことがある。

きっと、心優しい人なのだろう。

こういう雰囲気にあこがれるが、僕の場合、まず言葉の違いでつまずきそうだ。

細かい感想は、こちらで。

2009-12-27 Sun.

戦慄

2009-12-27

2009年、今のところいいことは1つも起こっていない。

周囲の人にいいことがありそれを聞いて喜ぶ、ということはあったが、僕の身には何も起こっていない。

手帳を見返し、日誌を見返し、日記を見返しても、いいことは何も書き残されていない。

こんなんでいいのだろうか。

今年になって初めて冗談ではないことを言うけど、こんな生活が続いていたら、練炭による一酸化炭素中毒で経緯不明の死を迎える羽目に陥っていたとしてもおかしくなかった気がする。

あるいは、誰も共感することのない自らの正当性を法廷でむなしく叫んでいたのかもしれない。

どちらも、全然他人事ではない。

でも、2009年はまだ終わっていない。

だから、いいことはこれからあるかもしれない。

「やるやらフォーエバー」のDVDが手に入ったら、かなり喜ぶんだけどな。

先日の特番を見たけど、何も考えずに笑うことができた。

昔のことなのに、映像をよく覚えている。

ところで、2009年最大の失策ならすぐに思いあたる。

それは、近所で開催された江頭2:50の営業を見に行かなかったことである。

自宅から歩いて2分の、通りを挟んだパチンコ屋までエガちゃんが来た、という情報を当日の夜に知った。

その日は休日にもかかわらず朝から忙しくて、新聞のチラシをチェックしたのが夜中だったのだ。

2番目の失策は、ドランクドラゴンの鈴木さんがゲスト出演した「バナナ炎」の録画を誤って消してしまったことだ。

レファレンスルーム

2009-12-27

「レファレンスルーム」を公開しました。

2009-12-26 Sat.

残響

2009-12-26

My Little Lover。

我らが世代の文化を代表するミュージシャンである。

経験上、MLLのファンであることを表明したら、損することばかりである。

ほとんどの場合、いい反応を返されたことがない。

好感を持って迎え入れられた「いい記憶」もない(もともと僕には「いい記憶」なんて皆無だ)。

分析するに、そうなる理由は以下のようにまとめられると思う。

常にビジネスのにおいがつきまとっている。

曲調が少々古くさい。

声が高くて、若干耳に付く。

歌詞に共感できない。

ビジュアルが現代的ではない。

しばらくヒットを飛ばしていない。

どれだけ立て続けにベスト盤を出すんだ。

どうもスキャンダルにまみれている。

メンバーが脱退した。

メンバーだった男がどうも信用できない。

ナンシー関に、「My Little Loverっていうネーミングセンスって!」と指摘された…。

すいません、少し言い過ぎました(すぐにちゃんとフォローします)。

しかし、MLLに批判的な人たちの論調を思いつく限りあげてまとめると、だいたいこんな感じである。

僕はと言えば、(ダビングではなく)CDを何枚か持っている。

そして、以前はよく聴いていた。

しかし、これだけ批判めいたことを言われると、聴いていることに罪悪感すら覚えてしまう。

それに、MLLは「時代の音楽」で、今聴くにはもう古いのかな、とも感じていた。

確かに、たまに「ミュージックフェア」に出ているのを見ると、悩みこんでしまう。

そういうわけで、しばらくメインでは聴かなかった。

「アッコ取り違え事件」もあったし、「ジョン・レノン スーパーライブ2003」の所感もあったし。

でも、新しいアルバムのチェックだけは続けてきた。

ところが、実はこの1年間、月に2度程度の割合でアルバム「akko」を聴いていた。

初めて聴いたとき、何か心に引っかかるものがあった。

しかし、「そう思うのは幻想かもしれん」と思い返し、聞き極めるために1年かけて何度も聞き込んで、吟味していたのだ。

その結果分かったこと。

アルバムの半分くらいは聴いていてつらい。

でも、残りの半分は嫌いじゃない。

歌詞が耳に入ってくるし、曲についても以前と異なるテイストを取り入れている気がする。

所詮僕は、1990年代後半の流行文化の囚人である。

どうせ客観的な判断などできないのだろう。

しかしながら、1年間聴いた結果なのだから、もう認めてしまおうと思う。

僕はこのアルバムがそんなに嫌いじゃない。

他人のウケを気にして、自分の好きなものを手放してしまうことは非常に愚かなことだ。

僕にはもう使える時間が限られている。

ただ、無駄に嘲笑されるのは苦痛なので、あまり声高には言わないことにしようと思う。

それに、自分の趣味嗜好によって、他人の尊厳を決して侵してはならないのだ。

つまり、そっちの趣味には口を出さないので、こちらの趣味にケチをつけたりしないでくれ、そしてそっちの趣味を押しつけないでくれ、ということだ。

「好きなものは好き!」と

言える気持ち 抱きしめていたい

お願いだから、抱きしめるだけにしておいてください。

こういう思考システムを持っていることに気づいてから16年。

今も、ほとんど変わっていない。

変わったのは、自分が気に入っているものを大切にし、そして何も期待せずほんの少し公表するように心がけている、そして、相手のシステムに少しは興味を持つ姿勢をとる、ということだけだ。

新作「そらのしるし」はまだ聴いてない。

いずれ聴くことになるだろう。

2009-12-25 Fri.

両替

2009-12-25

忘年会シーズンである。

ところで、僕は普段から、千円札を少し多めに持ち、財布に入れている。

一方で、一万円札をほとんど持っていない。

五千円札は、手に入り次第優先的に使ってしまう。

二千円札は、ニセ二千円札を見分けることができないので、そもそも受け取らない。

なぜ、千円札を多く持っているか、というと、多くの自動販売機で千円札以外の紙幣が使えないからである。

1度、財布に紙幣が一万円札しかなく、小銭もなかったので、のどが渇いていたのに自動販売機で飲み物を買えなかったことがある。

金があっても、ものが目の前にあっても、それが手に入らないことがあると初めて実感した。

もう1つ理由があって、それは食事で割り勘をするときなどに困らずにすむからである。

千円札を多く持っていると、連れが持っている高額紙幣を両替できる。

お釣りがないからという理由での貸し借りで後に揉めるリスクを避けられる。

特に、忘年会シーズンだと、会費徴収の際に、お釣りで相手を困らせることがほとんどない。

他の参加者が一万円札しか持っていない場合にも、僕は進んで両替に応じることにしている。

バスの中で、見ず知らずの乗客の一万円札を何度崩したことだろう。

少し前に、こういうことがあった。

とある人は千円札を持っていないことが多く、飲み会の会費などを集める際、頻繁に「両替してほしい」と周りに呼びかけていた。

僕はたいていの場合申し出て、両替に応じた。

ある時、その人に言われた。

「なんで、いつもそんなにたくさん千円札を持ってんの?」

僕は、ほほえみでお茶を濁した。

が、心の中に芽生えた、普段は思うことのない感情を北九州弁ではっきり感じた。

「きさんごと、人を困らせるヤカラがおるからやろうが!!!! ノーミソあるんか!」

こういうとき、北九州弁ほど適切な表現ができる言葉を、僕は知らない。

なお、誤解を招かないように付け加えておくが、こういう感想を持ったことは生涯ただ1度である。

ほとんどの人は僕が千円札を多めに持っていることについて感想を表明することは別段なかったし、確かに何人かからは素直に感謝された。

でも、これはあくまでも自分のための備えなので、特に何とも思っていない。

2009-12-24 Thu.

お立ち

2009-12-24

2009年、スペースシャワーTVが20周年を迎えた。

12月は過去のライブ映像を再放送している。

先日の特集はフィッシュマンズ。

録画しておいたのを見ようとしたら、予約の設定を間違っていたらしく、一部しか録画できていなかった。

…それでもいいから、見る。

見ていて思った。

僕はスタンディングのライブ会場がやっぱり苦手である。

その理由は2つある。

1つは、体が縦に長い(いい風に言えば、身長が高い)から。

どうしても、「後ろに立つ人が見えないんじゃないか」と考え、気を遣う。

実際に何度か会場に行ったことがあるけど、僕の後ろに誰もいない空間を感じる(怖くて後ろを振り向けないから、本当のところはわからないけど)。

身体的事由で楽しめない、これは大げさに言うと、スタンディングライブの会場は僕にとってバリアフリーではないんじゃないか。

もう1つは、聴いている途中で時々休みたいから。

のんびり座って聴きたい。

フィッシュマンズのライブでは、客が体を動かしながら聴いていた。

僕は、「たとえ好きでも、フィッシュマンズであんなノリ方はできないよ。座って聴いていたいよ」と思ってしまう。

その場の雰囲気を共有する、という点で音楽ライブをその場で楽しむことは大切だろう。

だけど、僕はこういう事情も抱えているので、やっぱり映像化されたソフトを作ってもらいたい。

僕にとって大半の場合、自宅のTVで見るというのが、音楽ライブを楽しむベターな手段である。

2009-12-23 Wed.

冬鍋

2009-12-23

自宅で手軽に作れるおいしい鍋とは、「湯豆腐の発展形」である。

夕食を作る、となれば、まず湯豆腐を作ることが多い。

ホーローの小鍋に、水を張り、昆布を一切れ入れる。

そして、豆腐1丁を投入し、弱火から中火で温める。

ほどよく沸騰したら、鍋のまま食卓へ運ぶ(昆布を取り上げるタイミングは…、といった面倒なことには目を瞑る、自宅に海原雄山がいるわけではないので)。

取り皿に豆腐を取り、ポン酢、鰹節、そして柚子胡椒、あさつきなどを散らしていただく。

僕は酢が苦手なので、ポン酢の代わりに醤油を使うことが多い。

醤油の場合、塩分を薄めるために、穴の開いていないお玉を使うことが望ましい。

そして、ときどき味の素を入れる、やしきたかじんにキレられないためにも。

鍋を食べたいが湯豆腐では物足りない、しかしながら、鍋は大がかりで面倒だ、というときがある。

そこで登場するのが、冒頭に述べた「湯豆腐の発展形」である。

豆腐に加えて、白菜、くずきり、ねぎ、そして、鱈や牡蠣などの魚介類を少し加える。

白子があれば入れてもいいけど、豆腐と白子の見た目の区別が付かなくなるかもしれない。

この方法だと、鍋のつゆなどいらず、実に簡便でしかもうまい。

…ということを、先日ようやく発見した。

英語散々記

2009-12-23

「英語散々記」を公開しました。

2009-12-22 Tue.

位置

2009-12-22

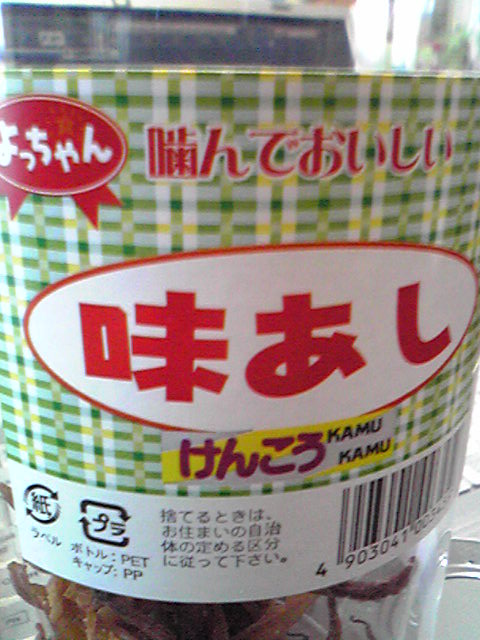

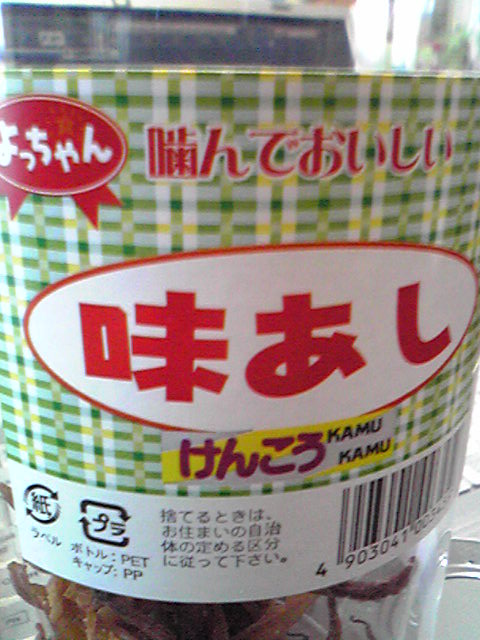

酒屋でつまみを安く売っていたので、購入した。

駄菓子で有名な「よっちゃん」製のようである。

製造者表示を見たら、住所が「山梨県中央市」となっていた。

「誤植かも」と思い、一応ネットで調べる。

確かに、山梨県中央市は実在した。

いつもの違和感。

しかし、なぜ、「中央区」はOKで、「中央市」はNGなのか、という質問には答えられない。

所詮、北九州市出身者の違和感なのだから。

2009-12-21 Mon.

示唆

2009-12-21

映画「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」を見た。

後半の話の進め方に少々無理を感じた。

でも、演出はいいと思う。

前半が怖かった。

懐古主義に警鐘を鳴らすのには、非常に賛成である。

「夕日町」と露骨に出てくるのに、この数年後に日本テレビが映画を作り、それがブームになるんだから困ったものだ(制作者の意図はわからないが)。

歴史を見ればわかるように、懐古主義すらリバイバルする。

もう何周目だろう。

僕は、「昔が良かった」なんてあまり思わない。

昔に比べれば、今の方が自由で障壁がなく、落ち着いた生活を過ごすことができる。

もしかしたら、出身地のせいだろうか。

でも、「おっぱいバレー」を見たら泣くかもしれん。

ところで、映画の途中で国内の地図が出てくるのだが、その地図に主要都市の名前(アルファベット3文字)と位置を示した点がいくつか描かれていた。

その地図の「FUK」の隣にちゃんと「KIT」があったのを、僕は見逃さなかった。

「KIT」って「北見市」のことじゃないよ。

2009-12-20 Sun.

広告

2009-12-20

大橋のぞみがランドセル(フィットちゃん)のCMをやっている。

ふだんの登下校でも、そのランドセルを背負わされているのだろうか。

ところで、今「ランドセルを背負う」と書いたが、その言葉が出てくるまでしばらく時間がかかった。

どうしても、「ランドセルをかるう」という言い回ししか出てこない。

しかし、そんな表現があったかどうか、どうもしっくりこない。

そう思い、「かるう」を辞書を引いてみると、やっぱり載っていない。

共通語じゃなかったんだ。

人前で言わなくて良かった。

学級崩壊。

「オレも大橋のぞみちゃんと同じ教室で、四谷大塚の全国統一小学生テスト受けさせろや!」

一緒の部屋で受験できると勘違いし、テストを申し込んだ小学生は結構いたと思う。

2009-12-19 Sat.

茶猫

2009-12-19

時間は少し前にさかのぼる。

自宅アパートの倉庫のそばに、謎のボックスがある。

ある日、「何が入っているのか」と思い、のぞいてみると、隙間から猫がいることが確認できた。

薄い茶色の猫だ。

自宅周辺では猫を見かけることが多い。

自宅裏の通称「草取り競技場」にいたっては猫の通り道になっている。

よく、通りすがりの猫が僕が住んでいる家の中を見ている(頻繁に横切る猫の1匹に「カンシ」(監視)という名を与えた)。

おそらく、そのうちの1匹が寒さをしのぐためにもぐり込んでいるのだろう、とそのときは推測した。

それから、数日後。

また謎のボックスの隙間をのぞいてみると、同じ色の猫が小さくなっている。

しかも、2匹になっている。

バナッハ=タルスキーのパラドックスか?

どうやら、先日の猫がそこで子どもを生んだようだ。

親猫は不在だが、おそらくエサでも取りに行っているのだろう。

それからしばらくの間、その隙間をのぞくのが楽しみになった。

でも、手はいっさい出さなかった。

一説によると、人間に触られたノラ猫は、猫の集会に入れてもらえないのだとか。

人間のにおいが体についてしまい、他の猫がそれを嫌うからだ。

真偽は不明だけど、そんなことを聞いては無闇に触れない。

1か月くらい経ったある日、いつものように隙間をのぞくと、そこはがらんとしちゃってた。

「でも…、すぐになれると思う。だから…、心配するなよ」

猫つながりで、この台詞を思い出した。

それ以来、遊佐未森の「クロ」を聞くと、街中でも目の前がかすむようになった。

元気に遊び回っていて欲しい。

でも、うちのゴミ捨て場は荒らさないでね。

2009年版自己紹介

2009-12-19

自己紹介2009年版を公開しました。

2009-12-18 Fri.

評価

2009-12-18

朝日新聞に掲載されていた、岡村隆史評。

岡村が沖縄だけで見せる「素顔」も暴露され、モテない男としていじめられる芸人の鬱憤(うっぷん)が伝わってくる。模範解答が苦手で、問題行動も多いが、その不格好な人間味こそが彼の長年の人気を支えているのであろう。

(寺下真理加、「試写室」、朝日新聞、2009-12-16、朝刊)

「模範解答が苦手で、問題行動も多いが」というところがいい。

たぶん今年になって初めて、新聞を読んで声に出して大笑いした。

2009-12-17 Thu.

低調

2009-12-17

お笑い番組が好きだ。

しかし、最近人気のお笑い番組、例えば「エンタの神様」、「爆笑レッドシアター」、「レッドカーペット」などを全く見ていない。

出演者の年齢が高いお笑い番組なら、かろうじて見ている。

「アメトーーク」、「リンカーン」、さまぁ〜ずの一連の番組。

「あらびき団」をたまに見るけど、あれも出演者の年齢層が比較的高いから見ているのだと思う。

それでも、「あらびき団」を見ていると、体調が少し悪くなる。

「笑いがいちばん」や「フットンダ」くらいが、ちょうどいい。

ところで、何年か前、「ボボボーボ・ボーボボ」を雑誌で読んで、内容を全く理解できないことに愕然とした。

僕はすでにマンガも読めなくなっていたのだ。

年齢を重ねても、お笑い番組だけは常に新しいものに目が向くもの、とばかり思いこんでいたが、どうやらそれは違うようだ。

僕の場合、1992年に経験した興奮と大笑いを超えることはもうないのだろう。

東海林のり子を見習わなければならない、と常に自戒している。

でも、女優に関してだけは、売り出し中の人たちについてでも情報に目がいく。

逢沢りなとか。

2009-12-16 Wed.

明人

2009-12-16

司馬遼太郎の本をほとんど読んだことのない僕が「坂の上の雲」を薦められたのは2003年頃だった、と記憶する。

だけど、書店で作品の長さに圧倒され、結局買わずじまいだった。

そのうち、NHKがついに映像化する、という話が耳に入ってきた。

僕は、たぶん文章で読むことは最後まで遂げられないので、簡便ながらTVドラマで済ませてしまおう、と考えた。

それから何年経ったのだろう。

残念ながら映像化プロジェクトに大きな支障が生じてしまい、プロジェクトは難航した。

また、話の長大さからプロジェクトの規模も大きくなった。

つまり、僕はずいぶん待った。

そして、2009年末。

待ち望んでいた放送がついに始まった。

現時点で第3回までの放送が済んでいる。

今のところの僕の感想はこうである。

「つらい…」

「水曜どうでしょう」のディレクターのように、やはりつらいときは「つらい」という言葉が口をついてしまうのが人というものらしい。

それにしても、なぜつらいのか。

よくよく考えると、1回分の放送時間は大河ドラマの倍の90分、つまり毎週2本分の大河ドラマを見ている計算になる。

NHKでは途中にCMが入らないので、これは民放の2時間ドラマに匹敵する長さだ。

それだけ長いと、一晩の放送で何度も見せ場が出てくる。

それが毎週続くのだ。

まともにつきあっていると、見終わったときにくたくたになってしまっている。

それに、第3回の後半から話が大きくなってしまい(仕方がないけど)、内容が複雑で難しくなってきた。

それが原因で、見るのにますます頭を使うようになってしまった。

「やろうぞな、ベースボール!」の時代が早くも懐かしい。

そういうわけで、前回の放送後の「NHKスペシャル チャイナパワー」は、疲れすぎて頭に内容がいっさい入らず、我が家では放送が環境映像のように流れていた。

よっぽど根気強い人じゃないと「坂の上の雲」を見ていられない、と僕は考える。

少なくとも、僕には無理だ。

大河ドラマを好むうちの祖父でも、絶対に見ていないだろう。

祖父は、午後9時頃には眠くて体機能を停止しかけていたのだ。

可能なら、放送時間を45分に分割してくれないだろうか。

あるいは、午後7時30分からの放送、とか。

知人に、「「坂の上の雲」見てる?」と聞くと、

「けがれを知らぬ、明るい人」と答えた。

「何?」と問うと、「サラ・ブライトマン」と答えた。

そしてしばらく、アーアーうなっていた。

2009-12-15 Tue.

瞑口

2009-12-15

「リア王」に出てくる台詞である。

もちろん僕は「リア王」を読んだことがない。

杉下右京警部に教えてもらったのだ。

ところで、今は、佐藤正午のエッセイ集「豚を盗む」を読み進めている。

相変わらず、文庫に収められてからしか読まないのだ。

その中のエッセイの1つに、話し言葉の漢字変換について書かれたものがある。

「ほんと」(本当)、「たいく」(体育)などと並んで、「じょうおう」(女王)について言及されていた。

この日記でも、以前「女王」の漢字変換について触れた。

また言わなくてもいいことを言ってしまった、と気付かされる。

以前も似たようなことがあった。

頭を抱え込む。

この先、このエッセイ集を読むことに恐怖すら覚える。

自分の考えが以前から存在していることを、また知るのではないか、と。

少し前に「伊丹十三の本」というのを読んだが、その中の伊丹十三のエッセイに、

最後にあなたに小さく耳打ちしましょう。

「私の信念―メニューの中に、うまいものが必ず一個はある」

とあるのを目にし、愕然とした。

こちらも、この日記で同じようなことを書いていたからだ。

最近読んだモリシゲの「人師は遭い難し」でも、

(山茶花究が言うことには)「すまんが最初の一杯をキューッとあおっている時は、黙っていて欲しいンや。酒が五臓六腑にしみわたり、熱い血が全身を走る瞬間があるやろ。あの時が酒の醍醐味やからナ、その時話しかけられても返事は出来んから、おぼえておいてくれ!」

とあり、これも僕が2005年に書いた「飲み屋で一杯目のビールを頼んでから半分飲み終わるまでに話しかけてくる奴は口が瞬間接着剤でくっついてしまえ」とどこかしら似ている。

僕はこう思う。

「自分の考えていることは語るな」

そのことは、既に誰かが言及している。

2009-12-14 Mon.

ライブに行く

2009-12-14

山下洋輔、日野皓正、川嶋哲郎というメンバーで行われるライブに出かけた。

山下洋輔と日野皓正といえば、あまり詳しくない僕でも聞いたことがあるビッグネーム。

その2人が一緒にライブを、しかも隣街のホールまでやって来る。

ずいぶん悩んだけど、思いきって行ってみることにした。

まず、事前準備として、山下洋輔のエッセイ「ピアニストを笑え」を読む。

彼の父親が三井鉱山の技師であったから、田川在住の過去があったことを知る。

山下洋輔トリオのライブアルバムも聞く。

本当について行けるのかと、先行き不安になる。

当日はどしゃ降り。

最近、僕が出かけようとすると必ず雨が降っている。

いわゆる「雨男」なのかなと思う。

しかし、人のことを簡単に「雨男」なんて決めつけてはいけない。

関根勤さんは、人から「雨男」と言われると、「おれのせいでどうやって天気に影響が出るのか?」と本気でキレるようにしているそうである。

僕も激しく同意する。

ライブ会場のホールに到着。

「いつも行くようなライブ会場と比べると年齢層が若干高いやね」とつぶやくと、あちらの中年女性がこちらを向いたような気がする。

相変わらずの失言癖。

「今日は大人の雰囲気だね」とでも言えばよかった。

ライブ開始。

危惧された不安はどこへやら、ずいぶんと落ち着いた演奏で、むしろ少々物足りないくらいだった。

きっと、地元の文化人に向けたスタンダードな内容だったのだろう。

年明けのブーニンとのライブにも行けばもっといいんだろうけど、残念ながらチケットがない。

会場では物販もしていた。

CDや本を買った人には、ライブが終ってからサインをしてくれるそうである。

全くどこまでサービスしてくれるんだろう、僕は恐れ多くて買わなかったけど。

1つだけ分かったことがある。

僕はトランペットにはあまり興味がないらしい。

帰りがけ、先ほどのトランペットのまねをしながら駅までの道を歩いていると、車道の後方から大きな音がした。

何事かと振り返ってみると、白い車がスライドしてきて、目の前で中央分離帯に激突。

車のフロントが見事にぐちゃぐちゃ。

対向車に衝突しなかったことと、運転手がすぐに出てきて通報していたことが、何よりの幸い。

僕の隣で中年女性2人が、「だからスピードを出したら危ないのよ」とすぐに非難モードに入っているのがよかった。

多少の残酷な出来事を目の当たりにしても、人というのはそんなにショックを受けないようだ。

それゆえ人類は幾度となく繰り返された悲劇を克服することができたのだろう。

そして、また悲劇を引き起こす。

僕はしばらくふるえてたけど。

2009-12-13 Sun.

新生

2009-12-13

今年の漢字の「新」は、結局自分たちのPRなんじゃないのかな。

いやはや

2009-12-13

そういえば、今日はSEA RIZE ROCKの日だった。

8月に平尾台で開催される予定だったのが、諸般の事情でメディアドームで今日開催されるのだった。

まさかとは思うけど、サイトを見てみよう。

どうやら、新型インフルエンザの影響で中止、との決定が12月9日になされたようだ。

思わず首を振る。

2009-12-12 Sat.

舟歌

2009-12-12

湯豆腐に 干物と缶詰 あればいい

ダンチョネ。

2009-12-11 Fri.

飛蚊

2009-12-11

モスキート音。

例えば、若者にしか聞こえない周波数の音を公園で発生して、そこを若者のたまり場にさせない。

ちょっと前に、足立区の公園に取り入れた、というので脚光を浴びた。

いわゆるモスキート音の周波数は、およそ14,000Hzである。

モスキート音が出回りだしたころ、僕はこの音を聞き取ることができた。

しかし、この頃はダメだ。

かなり注意しないと聞こえないし、調子が悪いと全く聞こえない。

それと同じ理屈なのだろうか。

先日、TVでUVERworldのライブを試聴した際、歌詞が全く聞き取れなかった。

おもしろいくらい、全く。

2009-12-10 Thu.

深謝

2009-12-10

ついに来た、12月10日、「ごめんねの日」だ。

12月8日じゃなくて良かった。

ほのかにビジネスの香りがするけど、まあいいんじゃないだろうか。

でも、この日に行うべきは、隠蔽された罪の告白ではなく、既に露呈しており放置されている罪についての謝罪なのだろう。

さしあたり、「密約隠してたんだ、ごめんね」が必要だろう。

あとは、「マニフェスト、守れそうにないんだ」とか。

世の中に、心からの謝罪ってもはやないし、そんなことをしても意味なんてないんだろう。

2009-12-09 Wed.

過失

2009-12-09

誤字に対して、もううるさいことは言わない。

あの杉下右京ですら、2週間前に指摘しなかったのだから。

「自省録」にも、「文法の間違いをいちいち指摘しない」と書いてあった。

正直言うと、トリックかと思った。

「犯行現場を郵便局に偽装しており、犯人は保健所の人間だ」みたいな。

あのままDVDになるのは、ちょっといたたまれない。

2009-12-08 Tue.

海老

2009-12-08

エビちゃんが結婚するべきは団体職員のような素朴な人だ。

これは、4年ほど前から唱えている僕の意見である。

身勝手で寂しい男の妄想である。

でも現実は異なる。

相手にはパーソナリティが求められることはもちろん、仕事が仕事だけに顔の造形もはっきりしていた方が将来的には望ましい。

だから、合格点だと思う、小林麻央は。

2009-12-07 Mon.

宿題

2009-12-07

中学生のころ、僕の朝の「仕事」は、学校から自習として与えられた問題を解く、ということだった。

「仕事」と呼ぶには理由があり、そこには責任があったからだ。

僕が問題を早く解いてしまうので、クラスメイトはそれを見せてくれとせがむ。

僕は解答を見せ、クラスメイトは写す。

自分の力で解く人はもちろんいたけど、そういう人は人間ができているので、我々は決して見習おうとしてはならない。

誘惑があれば、誰だって楽しようとする。

僕だって、同じようなことをして、英語の宿題でお茶を濁し、いくつもの英単語テストを乗り越え、果ては大学の単位まで…はどうかな?

ただ、これには問題があった。

僕が解答を間違えてしまうと、僕の解答を写した人の解答はすべて間違った解答になってしまうということである。

まるで、バグだ(実際、大学の講義でプログラミングの課題が出たとき、バグが含まれていた僕のプログラムを他の人が写し、プログラムの誤動作が広範囲に広がったことがあった)。

だから、数学の問題であれば、解答を出しても検算は欠かせなかった。

責任があった、という理由はそこにある。

それでも別に良かったのだが、教師には一応次のようにお伝えしていた。

「管理されていない状態で解答を見せ合うのは容易です。だから自習の正誤による成績評価には反対です」

そうでも言っておかないと、割に合わない。

教師の方々に考えてもらいたいのだが、人の答えを容易に写して済ますことができる宿題を出すのは全く構わないけど、それで成績を評価するのは問題を含んでいる。

評価の対象になる宿題とは、例えばオリジナルな考えを求められるレポートや、せいぜい漢字の書き取りくらいだと思う。

だいたい、宿題を見越したカリキュラムってどうなんだろう、放課後の自由の侵害ではないか…。

…と思ったけど、本当のところはどうだろう。

漢字の書き取りは下請けに出せばいい、と悪知恵を働かせる小学生がいるかも知れない。

レポートも、資料集めは人に任せられるし、それ以前にアイデアを自分で出さずに他の人に捻出させることだって、やろうと思えば可能だ。

クラスメイトに複数の異なるアイデアを出させて、それを拝借して、自分の意見としてレポートに仕上げてしまえばいい。

社会に出ると、そういう例が結構見受けられるように思える。

自分のアイデアがいつの間にか他の人の手に渡り、勝手に改変されて、挙げ句の果てに下請け作業を押しつけられてしまう、成功したらその人の手柄、失敗したらこちらの責任。

そう感じてしまうのは、僕がストレスによる強迫神経症にでもなっているからかも知れない。

2009-12-06 Sun.

通称

2009-12-06

尾道は、「坂の街」と呼ばれる。

釧路やサンフランシスコは、「霧の街」。

横須賀や佐世保は、「基地の街」。

長崎は、「雨の街」?

他の都市にも言い方があるだろうけど、例が思い出せない。

では、小倉は何の街だろうか、と考えてみた。

小倉は、「橋のある街」だな。

いや、「橋しかない街」の方が適切かもしれない。

それでも、橋がないよりかなりましだ。

以前、僕が小倉出身であることを知った大学教授に、「行ったことあるけど、あそこの都市景観は失敗してたね」と講義中に指摘されたことがある。

同意するしかないだろ。

2009-12-05 Sat.

半島

2009-12-05

火曜。

「テレフォンショッキング」に森田健作氏が登場した。

我が青春の「ビッグブラザー」、ブッチャーブラザーズからも花が届いていた。

周囲が自分の話をいつも聞いてくれるからだろうか、森田健作氏は自分の話をとてもマイペースに披露していた。

まるでこないだのムラタクみたい、いや、ムラタクが政治家みたいなのか。

彼の「一致団結しなければならない」という主張は理解できる。

だけど、そうしようにも気持ちが動かされないもののだから、仕方がない。

号令だけで動くのなら、ただのロボットだ、上に立つ人にはそれを強いる権限があるのかも知れないけど。

とにかく、こちらからもう少し彼の話を聞く必要があるのだろう。

ところで、千葉県では2010年に国民体育大会が開催される予定で、森田健作氏も番組内でアピールしていた。

「ゆめ半島千葉国体」という、CXで聞いたことがあるような名称である。

実は、千葉県は本州とほぼ切り離されており、地続きではない。

「千葉島」という呼称もあるくらいだ。

説明すると、関宿から分岐する利根川と江戸川がほぼ県境になっている野田。

「ほぼ」と強調しているのは、県境が川の対岸に食い込んだり、利根川と江戸川から一部の県境がはみ出したりしているので、地理マニアに向けた免責事項として書いているだけだ。

だから、「ゆめ半島」というのはどうかと思う。

百歩譲って「島とは呼べない」という意見を受け入れたとしても、名称を「ゆめ半島千葉国体」に決定した人たちは、県南の房総半島の方だけを向いている、と僕は感じる。

少なくとも、関宿のことは無視している。

メールクライアントの遍歴

2009-12-05

これまで使用してきたメールクライアントの遍歴を公開した。

2009-12-04 Fri.

新設

2009-12-04

ニューウェーブ北九州が来シーズンからJリーグ(J2)に参戦することになった。

報道によると、全国に18ある政令指定都市でプロスポーツチームの本拠地がなかったのが北九州市だけだった。

ていうか、18もあるのか。

来年、相模原市(326)も加わり、これで19になる予定、そして2002年解散。

ところで、北九州市の北橋健治市長は、新スタジアムの建設を検討していることを表明した。

報道によると、候補地は、小倉駅に近い市街地周辺が有力。

門司競輪跡地や八幡西区の工場跡地への誘致を進める動きもある。

この報道を見て、僕は「はぁー」と言った。

知人の指摘によると、僕の「困惑三段活用」は、弱い順に、

- ため息をつく

- 頭を小刻みに横に振る

- 手で頭を抱える

である(「やれやれ」とは言わない)。

困惑しすぎて許容範囲を超えると、フリーズしてしまう。

今回は、第1段階の反応。

2009-12-03 Thu.

隧道

2009-12-03

相変わらず、夜の寝付きが悪い。

不眠症、眠れないってことだ。

昼間に録画した映画を見る。

「デイライト」、スタローン主演。

海底トンネルに閉じこめられた人を助ける、というストーリー。

途中、水が出てきて、遭難者の体が水につかってしまったシーンで、

「このままでは、低体温症になるわ」

「低体温症ってなんだ?」

「低体温症、体温が低くなることよ」

という吹き替えの台詞があった。

吹き替えだったので正確には分からなかったが、おそらく低体温症を意味する英語(hypotheramia)が一般的な名詞ではないので、意味を知らない人に丁寧に教えた、ということなのだろう。

それにしても、日本語に訳すと間が抜けて聞こえる。

しかし、これを見てしまうと「関門国道トンネル」なんて絶対に通りたくなくなる。

でも、関門国道トンネルは危険物搭載車両の通行を禁止しているので、ひとまず安心。

2009-12-02 Wed.

絶縁

2009-12-02

2009年11月29日日曜。

1500週もの間ずっと不変の習慣、つまり「サザエさん」を見ていると、話(「お兄ちゃんやめます」)に波野なぎえが久しぶりに登場した。

サザエは、ノリスケ家で出会わした波野なぎえを見て、「ノリスケさんのお母さん!」と言っていた。

いやいや、それは絶対におかしい。

「ノリスケさんのお母さん」である波野なぎえは波平の妹なので、サザエから見ると叔母に当たる。

ここは、「叔母さん」と呼びかけるのが自然だ。

「見始めて日の浅い視聴者のために、おそらくわざと回りくどい言い回しをしたのだろう」とも考えられる。

しかし、おかしな点はそれだけではない。

この日の話では、タラオがイクラより年長なので、「兄」扱いされるのが嫌だというのがテーマだった。

話の中で「波平もマスオも弟なので、兄の気持ちは分からない」ということになっていた。

前述の通り、波平には妹がいるので、これは誤りだ。

もしかしたら、磯野家は波平となぎえの兄妹関係を抹殺しようとしているのかも知れない。

それにしても、波平がいて磯野家もあるのに「波野」姓が出てくるのは、作者のミスである、と僕はずっと睨んでいる。

2009-12-01 Tue.

速度

2009-12-01

土曜。

ビールとワイン、そして芋焼酎を飲み、とろとろになっていた。

「橋田壽賀子ドラマ 結婚」(テレビ朝日)で、真正面ではなく斜め横からのカメラアングルを脳裏に焼き付け、素早い平手打ちの方法を学習した。

一人っ子同士の結婚がテーマなら、中国にこのドラマを輸出できるんじゃないか。

その後、「スーパライブ SPEED in 武道館」をNHK BS2で視聴した。

この時間帯にBS2でライブを見るのは、もはや習慣になってしまった。

かなり感動した。

アルコールがかなり入っていたのもある。

それでも、SPEEDが10代のときには強く感じなかった、プロ意識というかエンターテインメント精神というか、次々に繰り出されるヒット曲と洗練されたダンスパフォーマンスに圧倒された。

伊秩は、結構すごい。

SPEEDを動かしているもの、モチベーションというかイニシアチブみたいなものはどこに所在するのだろう。

とにかく、よく再結成が実現してくれたものだ。

「SPEEDはピンクレディーみたいに、ある世代の心に強く残り続ける」というのは僕の持論だけど、身をもってそれを実感した。

ヒロがジャズシンガーの展開を見せても(僕はそれをすごく歓迎した)、エリコがwith Crunchだったとしても(北九州市民はすべて、いつまでも彼女の味方だ)、おタカさんがベリーダンスを始めても(何故あの時僕はハイビジョン録画を手配しなかったのだろう)、ヒトエちゃんが…、僕の与り知らぬところで何かをしていたとしてもとにかく、その先に再結成が用意されていたことを考慮すれば、もはや何も言うことはない。

来年の1月15日に再放送があるので、今度は録画を忘れないようにしよう。

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](img/valid-rss.png)